A propósito del VII Domingo del Tiempo Ordinario, Evangelio: Mateo 5, 38 – 48.

Hoy el Evangelio habla de actitudes aparentemente muy complicadas, cuando no imposibles: ofrecer la otra mejilla, ceder ante el que te presiona, amar a los enemigos… Necesitamos explicar algunas cosas.

Ningún ser humano tiene poder sobre lo que siente. Hay personas que nada más verlas te iluminan el alma, y hay personas que, nada más pensarlas, te hacen explotar el hígado y te llenan de bilis el torrente sanguíneo. Ni en un caso ni en el otro podemos hacer un cambio a voluntad. Sentimos lo que sentimos, y punto.

Por eso, Cristo no nos está pidiendo “sentir” amor, porque ante algunas personas de nuestra historia, eso puede que sea prácticamente imposible. Cristo nos pide vivir en actitud de amor, elegir las conductas del amor por encima de los deseos que puedan nacer del más legítimo dolor, de la ira, de la decepción…

¿Qué significa “vivir en actitud de amor”? En primer lugar, elegir tratar bien al otro, con independencia de lo que me haya hecho. Siempre puedo tratar al otro con respeto, con educación, con amabilidad.

Lo segundo, renunciar expresamente a todo tipo de venganza, de revancha, de desquite, incluso a esas frases irónicas estratégicamente colocadas en ciertos momentos que de un modo magistral ponen en evidencia al otro, lo humillan, lo ponen en ridículo, frases que son deliciosamente malsanas, pero no evangélicas. Esto es lo que significa “poner la otra mejilla”, dicho de otro modo: “yo no voy a responder a tu mal con otro mal, no voy a hacer lo mismo que tú, no voy a pagarte con la misma moneda, no voy a ser contigo como tú has sido conmigo”.

Y lo tercero, mantenerse disponible para hacer el bien al que nos ha hecho daño. No tengo por qué invitarte a mi fiesta, porque una fiesta no es imprescindible para la vida, pero si necesitas una medicina, si necesitas alimento, o ropa, o información, o colaboración, incluso una transfusión de sangre… aquí estoy, molesto, airado, decepcionado, lo que sea, pero aquí estoy. El Evangelio no me pide invitar a alguien que me ha herido a comer conmigo, pero sí a estar atento a que no se quede sin comer.

Y siempre es bueno aclarar que esto no es hipocresía, porque la hipocresía es un bien con cálculo, es un servicio que mira a una recompensa futura. Amar, en el sentido cristiano, es gratuito, es hacer el bien porque quiero elegir el bien, como hizo el Maestro.

Cristo, ante la traición de Judas, le respondió con dolor: “¿Con un beso entregas al Hijo del hombre?”, pero no le dijo: “Eres un mal nacido”. Sus discípulos lo abandonaron, pero después de la resurrección los reunió o les encargó la predicación del Evangelio. Pedro, lo negó. Antes de la negación, Jesús le hacía dicho que sería la cabeza del colegio apostólico; después de la negación, Jesús lo confirma en su puesto. Y durante su pasión no deja de escuchar, consolar, interceder, incluso justificar. Nunca deja que su dolor contamine su opción, la opción de vivir eligiendo hacer el bien.

Por eso siempre será posible ofrecer la otra mejilla y amar al enemigo, porque esto no depende de una emoción sino de una decisión: la decisión de no dejar que el mal recibido contamine mi libertad para tender mi mano adolorida o ensangrentada y decirte: “puedes contar conmigo”.

Cuba exige libertad para sus presos políticos

La noticia de la deportación de los 222 presos políticos nicaragüenses a los Estados Unidos, por parte del régimen de Daniel Ortega, este 9 de febrero, se recibió con cierta muestra de alegría y de dolor. Alegría, por cuanto su liberación de las cárceles significaba el fin de años de tortura y dolor. Por otro lado, embarga la tristeza, al ser deportados de su tierra natal, maniobra política bien diseñada por la dictadura en el poder, al modificar la Constitución del país incluyendo la famosa pérdida de la nacionalidad, usado como un recurso de este régimen de izquierda para eliminar la oposición política.

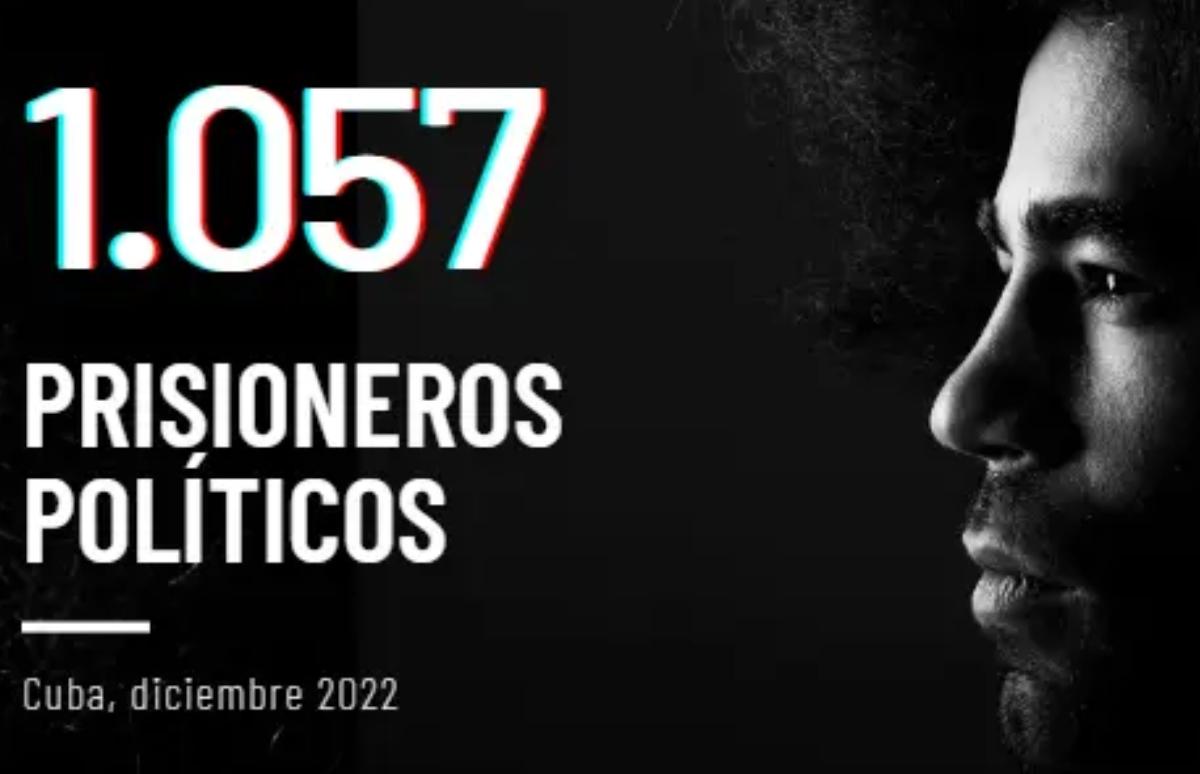

Para los cubanos la noticia ha sido como una luz de esperanza, sobre todo para los más de 1540 presos políticos que se hallan encarcelados por los sucesos del 11 de julio y las restantes manifestaciones que con posterioridad han conmovido a la Isla. Gobiernos, organismos internacionales defensores de los derechos humanos, fuerzas opositoras al régimen cubano y de la sociedad civil independiente, se han venido manifestando, por la liberación de los presos políticos cubanos, encarcelados únicamente por ejercer sus derechos ciudadanos de asociación, manifestación y libertad de expresión.

Cuba exige libertad para sus presos Las exigencias al régimen cubano han encontrado oídos sordos, motivado principalmente por el temor a quienes se han convertido en opositores abiertos y convencidos de la verdadera naturaleza del sistema, y a quienes liberar sería un peligro total para su estabilidad política. Y es que estos prisioneros del régimen han sido marcados por el amargo sabor del presidio, como bien dijera nuestro Martí: “...el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma y deja en ella huellas que no se borrarán jamás”. Y es precisamente ese dolor, el que los cubanos queremos que cese, que las puertas de las cárceles rompan sus cerrojos y que los inocentes salgan a las calles y a sus hogares. Así fue referido y comunicado a los representantes del régimen cubano, por el Cardenal Beniamino Stella, enviado del Papa Francisco, en el aula Magna de la Universidad de La Habana, al expresar: “El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva (por parte del gobierno cubano).

Es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento, de la forma que conocemos, puedan volver a sus casas”. Este es también el sentir de millones de cubanos, tanto de los que sufren condenas, de sus familiares, como de los buenos cubanos amantes de la justicia y la libertad. Queremos la liberación de nuestros presos.

Publicado originalmente en la edición 150 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano

Ser gobernados por persuasión o por fuerza

Margaret Thatcher, que fuera Primer Ministro del Reino Unido, destacó que “Europa fue creada por la historia, América por la filosofía”. Ciertamente, todos somos producto de la historia y actividad intelectual de nuestras comunidades. Es una historia que nos informa quiénes somos, y que cargamos a todas partes como nuestra mochila intelectual (digo mochila intelectual para evitar las connotaciones negativas asociadas a “bagaje intelectual”). Somos una porción de las comunidades de las que procedemos.

De haber sido colonizados por franceses o españoles nuestras dietas, lenguaje y formas de vida serían diferentes, y también nuestras formas de gobierno. Serían unos diferentes Estados Unidos de América. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y los inmigrantes traen con ellos concepciones adquiridas sobre sociedad y gobierno que enmarcan su enfoque de la vida en el escenario de su nuevo país.

En Estados Unidos nuestra mochila de tradición filosófica comienza con el arribo a Nueva Inglaterra de los Puritanos imbuidos de su doctrina calvinista. Esta doctrina religiosa es posteriormente conformada por la filosofía natural de la Ilustración del siglo 18. De esta tradición los Padres Fundadores derivaron sus conceptos de relación entre el estado y el individuo que son la piedra angular de la filosofía política americana.

Nuestra historia intelectual condiciona la forma en que vemos al mundo. En Estados Unidos es una historia intelectual de liberalismo clásico como filosofía política. Es decir, nuestra mochila intelectual contiene conceptos como la primacía del individuo, el consentimiento de los gobernados, la ambición racional, los derechos individuales emanando de la naturaleza (no del gobierno), gobierno limitado, e igualdad.

Nuestra mochila intelectual de liberalismo se llena con ideas del filósofo inglés John Locke (1632-1704), comúnmente definido como “Padre del Liberalismo”. Los conceptos de Locke de republicanismo y teoría liberal permean nuestros Documentos Fundacionales.

En contraste, las mochilas intelectuales de los españoles y portugueses colonizadores de Latinoamérica están más cercanamente asociadas con las ideas de otro filósofo inglés del siglo 17, Thomas Hobbes (1588-1679). A diferencia de Locke, Hobbes defendía el gobierno ilimitado y la autoridad absoluta del soberano. Para Hobbes, los ciudadanos valoran orden y seguridad por sobre todo; así desarrolla su versión de la teoría del contrato social en la cual entregamos nuestros derechos al estado a cambio del orden y seguridad que el estado puede proporcionar. Hasta la fecha, Locke es relativamente desconocido en Latinoamérica.

En otras palabras, las dos mochilas intelectuales pueden ser vistas como la representación de las dos formas de dominar según Platón: persuasión y fuerza. El modelo “lockeano” de gobierno confía en la persuasión para obtener el consentimiento de los gobernados, y funciona en el ámbito de un gobierno limitado. El “hobbesiano” depende de la fuerza para expresar el poder absoluto del Leviatán.

Hay mucho más en esta historia, por supuesto, pero ideas y acciones viven juntas y esos dos diferentes conjuntos de ideas han influenciado las estructuras de gobierno en nuestro continente: persuasión “lockeana” en Estados Unidos y Canadá, fuerza “hobbesiana” en Latinoamérica. Con relación al papel del gobierno en la sociedad, esas dos concepciones son asimétricas ideológicamente.

Han pasado siglos, pero vemos inconcientemente presente en la mochila intelectual latinoamericana actual esencialmente la noción “hobessiana” de gobierno ilimitado. Una idea de un contrato social que favorece el colectivismo sobre la primacía de los derechos individuales. Es muy fácil discernirlo examinando las expectativas generales que los latinoamericanos tienen del rol del gobierno en la sociedad.

Los eventos no ocurren en un vacío intelectual, y con el tiempo llevamos nuestras mochilas intelectuales “lockeana” y “hobbesiana” a formas más limitadas o ilimitadas de gobierno representadas en el sistema político americano. Pero también con el tiempo nuestra herencia intelectual “lockeana” de gobierno limitado deviene más y más diluida, no por la inmigración, sino por nuestro fracaso en articular y explicar conceptos “lockeanos” de persuasión sobre fuerza.

Somos, y debemos continuar siendo, una nación de bienvenida. Y consecuentemente debemos encontrar formas de recargar nuestras mochilas intelectuales con la filosofía “lockeana” de gobierno limitado, antes que nos veamos gobernados por la fuerza.

El último libro del Dr. Azel es “Sobre la Libertad”

La saga de dos globos: uno chino y otro americano

Hay momentos en nuestra vida en que aunque nos embargue el miedo los hombres tenemos que ponernos los pantalones. Si no lo hacemos nos convertimos en el hazmerreír de la humanidad. Ese fue el caso la semana pasada entre el malévolo globo comunista chino y el globo desinflado que tenemos en la Casa Blanca. Los acontecimientos han sido manipulados de tal manera que será muy difícil encontrar la verdad envuelta en tanta mentira a ambos lados del Océano Pacífico. De todas maneras voy a tratar de hacerlo.

Lo primero que debió de haber ocurrido fue la destitución inmediata del Secretario de Defensa, Lloyd Austin, y del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Gen. Mark Milley, por haber faltado a su obligación de informar a tiempo a su jefe el presidente de los Estados Unidos. Lo segundo que Joe Biden—en su responsabilidad de velar por la seguridad nacional—ordenara la destrucción expedita del artefacto que sobrevolaba sobre el territorio nacional. Pero eso no pasó porque Biden tiene miedo al chantaje de Xi Jinping con respecto a los negocios sucios que ha hecho Hunter Biden en China Comunista.

La primera reacción del cobarde de Biden fue de no derribarlo para no molestar a Xi Jinping. Nadie en el gobierno sabía qué hacer con el globo chino. Después de marchas para adelante y marchas para atrás la presión de la opinión pública los obligó a tomar acción. La momia quiere mantenerse vigente para ser candidato en las elecciones de 2024. El propio Biden, declaró a los medios que lo acompañan y protegen que el globo había sido derribado por órdenes suyas el pasado miércoles.

Los chinos, por su parte, son taimados y saben mentir como lo demostraron con la pandemia del Covid 19. Afirmaron que el globo era una “nave civil” que estaba siendo utilizada con fines meteorológicos y que se había desviado de su ruta. De todas maneras, según Fox News, cuando el globo había dejado atrás las costas de Carolina del Sur en la tarde del sábado fue derribado por un avión militar F-22 cuando se encontraba a 58,000 pies de altura con un misil A-9X. Como resultado del incidente del globo, el Secretario de Estado, Anthony Blinken, canceló su programado viaje a China Comunista en los próximos días.

Por otra parte, las naves de espionaje son una cuestión común y yo no tengo duda alguna de que, en este mismo momento, hay muchos satélites americanos que vigilan numerosas bases militares chinas. Pero ninguno de ellos es visible al ojo humano.

Lo que llama la atención es que este globo de espionaje haya sido desplegado de tal manera que pudiera ser visto por el ojo humano. Un reto público cuyo objetivo es determinar si los Estados Unidos permiten o no la violación descarada de su espacio aéreo. Algo así como el niño a quien le mojan la oreja en la escuela para ver si es valiente o cobarde. Es además, un regreso a la década de 1960 cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban enfrascados en la Guerra Fría y el avión U-2 piloteado por Gary Powers fue derribado por órdenes de Nikita Khrushchev.

Volviendo al presente, los manejadores de Joe Biden trataron de amortiguar el impacto publicitario negativo sobre el presidente afirmando que durante la administración de Donald Trump también habían aparecido globos chinos en los cielos americanos. Pero, como todo lo que dice esta gentuza, esto es una soberana mentira. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido y que ni Trump ni ninguno de sus asesores hayan sido notificados? Todos ellos lo han negado y yo los creo.

En cuanto a lo que ha motivado este reto a los Estados Unidos no tengo que ir muy lejos para explicármelo. Los chinos se han atrevido porque saben que Joe Biden es débil, es corrupto y anda por otra galaxia. No es un presidente con pantalones como muchos de sus antecesores que han confrontado con la fuerza los retos al imperio americano. Esta conducta enérgica comenzó a mediados del Siglo XIX con la política conocida como “Diplomacia de la Cañonera” cuando algunas potencias europeas trataron de convertir en colonias a varias naciones de América Latina. Washington las paró en seco y se acabó el problema.

Cuando finalizaba la Guerra de Independencia de Cuba, en 1898, Teddy Roosevelt—al frente de sus Rough Riders—le puso el último clavo al ataúd español tomando la Loma de San Juan y exclamando que aquel había sido el “día más feliz de mi vida”. Nunca les pidió permiso a los españoles para contribuir a la consolidación de la libertad de Cuba.

Seis años más tarde, en 1904, ya Teddy Roosevelt era presidente. El 18 de mayo, un hombre de negocios americano fue secuestrado por elementos cercanos al gobierno de Marruecos que pidieron una suma de dinero para ponerlo en libertad. Teddy les exigió que lo soltaran y, cuando no lo hicieron, les mandó unos cuantos barcos de guerra. El americano fue puesto en libertad sin que se pagara rescate alguno.

En 1965, Juan Bosch—un comunista que había vivido en la Cuba de Castro—fue electo presidente de la República Dominicana y empezó el proceso de establecer un régimen similar al de La Habana. Lyndon Johnson invadió a la República Dominicana con 40,000 soldados y restableció la democracia. Algunos dominicanos resienten aquella invasión americana pero, sin ella, es muy probable que hubieran corrido la misma suerte de nosotros los cubanos, más de seis décadas de peregrinaje, añoranza y orfandad de patria.

En octubre de 1983, el Primer Ministro de Granada, Maurice Bishop, viajó a Cuba Comunista y se preparaba a establecer un régimen similar en su isla. El entonces Presidente americano, Ronald Reagan, decidió que no podía haber otra Cuba en el hemisferio. Invadió la isla, destituyó a Bishop y puso a correr al jefe de los cubanos, el Comandante Pedro Tortoló. “Muerto el perro se acabó la rabia.”

En 1989, el General Manuel Antonio Noriega, había convertido a Panamá en el centro de distribución de drogas destinadas a los Estados Unidos. El entonces presidente americano, George H. W. Bush, decidió atacar el tronco y ordenó el derrocamiento y captura de Noriega. El repulsivo personaje fue a parar en una prisión americana.

Xi Jinping y sus apandillados están determinados a sustituir a los Estados Unidos como la primera potencia del mundo. Para ello, tienen que destruir a este país y avanzan en ese empeño. A quienes disfrutamos de la libertad y la prosperidad de esta nación excepcional nos corresponde defenderla y confrontar ese reto. Si no lo hacemos pagaremos el alto precio de la miseria y de la esclavitud. Para ello, tenemos que neutralizar la astucia del globo chino e inyectarle testosterona al globo americano. No hay tiempo que perder porque tenemos la soga al cuello.

Destierro hacia Estados Unidos: ¿Jugada cantada del régimen con los presos políticos?

Me enteré de la más reciente maniobra del régimen dictatorial nicaragüense de Daniel Ortega a través de la emisora chavista TeleSur. Ese medio de agitación y propaganda del “socialismo del Siglo XXI” es, aparte de la no menos manipuladora y mendaz RT en Español —portavoz de otra dictadura impresentable: la de Putin en Rusia—, el único que goza en nuestra Patria del discutible privilegio de contar con un canal para airear al público cubano sus manipulaciones, medias verdades y mentiras.

En la pantalla aparecía la imagen del anciano mandamás de la patria de Rubén Darío. Lo flanqueaba su heredera y esposa Rosario Murillo. El espectáculo, de por sí desagradable, se completaba con la voz del dictador, que se repetía una y otra vez, y con uno de esos titulares tendenciosos y repulsivos que suelen obsequiarnos las emisoras rojas.

Ortega, en pose prepotente, mencionaba uno tras otro los nombres de los presos de conciencia que su régimen acababa de deportar a Estados Unidos, al tiempo que, en relación con cada uno de ellos, afirmaba que había ascendido al avión de manera tranquila. El titular de TeleSur era francamente asqueante: el término empleado para caracterizar a los aludidos era el de “traidores”.

El diario castrista Granma también se hace eco del sucedido, y lo hace afirmando que los 222 deportados habían sido sancionados por “diversos actos ilegales, entre ellos incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. Por ende, se emplean también, en el caso de “la hermana Nicaragua”, los enfoques que en casos análogos han primado en la misma Cuba, donde se afirma que los hombres y mujeres del 11 de Julio —y también los demás— están presos no por haber expresado pacíficamente su inconformidad con el régimen, sino por la supuesta comisión de delitos contra la propiedad y la tranquilidad pública.

En el seno de la prensa independiente cubana, de la noticia se ha hecho eco, con notable acierto, Yoani Sánchez. La talentosa colega, en un comentario publicado en 14yMedio, así como en su “cafecito informativo” de este viernes, recuerda que el método de “apresar, condenar y canjear” es “la táctica de los autoritarismos contra los disidentes”.

En ese contexto, la también bloguera califica al dictador Daniel Ortega de “fiel discípulo de Fidel Castro”, y recuerda la jugarreta similar hecha por el fundador de la dinastía antillana con ocasión de los cautivos del Grupo de los 75. Pasando a la Cuba de hoy, Yoani recuerda a los más de 1 000 presos de conciencia con que contamos y especula: “Miguel Díaz-Canel debe sentir que tiene suficiente baza para obtener suculentos beneficios con ellos”.

Abundando en el tema, la colega Sánchez afirma: “Las señales de que una jugada de canje se coordina tras bambalinas no podrían ser más evidentes”. Entre esas indicaciones, ella alude a los comentarios de funcionarios de Estados Unidos que “han advertido recientemente que los presos de conciencia son un obstáculo para la normalización de relaciones entre ambos países”. También menciona las instancias del cardenal Beniamino Stella, enviado especial del Papa, para que ellos sean liberados.

En su podcast, la bloguera insiste en el asunto, aunque señala no creer que sea el momento adecuado para que los continuadores del castrismo hagan una jugarreta similar. Entre las razones que invoca para esto, la directora del diario digital menciona el número notable de esos inconformes (quienes, debido a su gran número, no cabrían en un avión); también señala que el canje, ahora, sería por “migajas”. Como conclusión de su análisis, la colega indica con acierto que los plazos “de gracia” que en la actualidad puede conseguir el castrismo con maniobras de ese tipo son más breves.

Pero a esos argumentos de Yoani yo agregaría uno más, y nada desdeñable: ahora mismo, en esta Cubita bella de antaño (que los comunistas han transformado en una sucursal terráquea del Infierno) son montones los ciudadanos de a pie que pagarían gustosos varios años de encierro (aunque los padezcan en las dantescas cárceles políticas del castrismo) con tal de lograr emigrar a Estados Unidos.

¡No digo yo al gran país del Norte! ¡Si ahora mismo hay cientos de miles de compatriotas nuestros que, abrumados por la calamitosa situación que sufren en su país, se montarían sin pensarlo dos veces en cualquier medio de transporte que los lleve a Haití, Mongolia o Ruanda! ¡O a la mismísima Cochinchina!

En ese contexto, un avión (o una flotilla de ellos) que transportase a Miami a los presos de conciencia del 11 de Julio o de otras fechas, equivaldría a una invitación —¡hecha desde el habanero “Palacio de la Revolución”!— a que los cubanos desesperados se lancen a calles y plazas a manifestarse en contra del régimen que abominan.

Si fueron decenas de miles durante el Gran Alzamiento Nacional Anticomunista del 11 de julio de 2021 , ahora cabría esperar que fuesen cientos de miles o —¿quién sabe!— quizás millones… Los castristas de “la Continuidad” son lo bastante torpes para seguir insistiendo en las mismas recetas económicas trasnochadas que han metido a Cuba en la bancarrota de hoy, pero creo que son lo bastante matreros para no ponerse —¡a estas alturas del juego!— a “cuquear” a sus súbditos desesperados con perspectivas tan halagüeñas como esas.

Parece que la dinastía dictatorial nicaragüense —marido y mujer— hasta el momento no ha logrado arruinar a su país como lo han hecho sus camaradas de la Gran Antilla. Por eso pueden darse lujos como el de deportar a sus opositores a Estados Unidos. ¡Pero los de Cuba, ni pensarlo!

Miguel Díaz Canel, el siervo más fiel

A finales de la década de los noventas, tiempos en los que la espía Ana Belén Montes, insistía con éxitos que el castrismo no era peligroso para Estados Unidos, afirmación que caló en algunos funcionarios estadounidenses que siempre han mirado la dictadura insular con ternura, un numero notable de cubanos rechazamos esa aseveración, arguyendo que la naturaleza agresiva del régimen, no le dejaba pasar por alto ninguna oportunidad que le permitiera afectar los intereses estadounidenses.

Sin embargo, todo parecía indicar que después de la muerte de Fidel Castro la proyección imperialista del proyecto que auspició perdería impulso, ya que, durante el mandato de Raúl, se apreció una notable disminución de la participación de Cuba en el campo internacional, situación que ha ido cambiando, lentamente, desde que el dictador designado, Miguel Díaz Canel, recibió, al menos, aparentemente, la batuta, como identificaban la jefatura de gobierno los compatriotas de principios del siglo pasado.

El totalitarismo insular ha tenido al menos dos actuaciones particularmente intensas. Una hacia el interior del país a través de la cual controla el poder y otra hacia el exterior para hacerse de clientes políticos y asociados, que, a través de los años, le han sido particularmente útiles, además, la nomenclatura castrista, ha usado magistralmente sus reales o supuestos éxitos en el exterior, haciéndolo parte esencial de su coliseo o circo con el objetivo de manipular a la población, consciente de la visión chauvinista que padecen muchos cubanos.

El primer viaje de Díaz Canel como encargado del estado fallido de Cuba, fue a Venezuela, una visita que asegura la mutua dependencia de ambos regímenes. La isla suministra experiencia represiva y de control social y Caracas sigue proveyendo el vital petróleo, como muestra una información de una agencia cablegráfica que refiere que el gobierno venezolano compró aproximadamente 440 millones de dólares en crudo en el extranjero y lo embarcó hacia puertos cubanos bajo condiciones de pagos muy favorables.

No hay dudas, cada vez más es fácil colegir que los vínculos entre estos países, son una especie de parodia de los que fueran las relaciones entre Benito Mussolini y Adolfo Hitler, autócratas de igual ralea.

Hay que reconocer que el designado se acomoda a los tiempos y contrario a lo que hacían sus predecesores viaja con su esposa, Lis Cuesta, que, al parecer, gusta disfrutar las ventajas de ser la “primera combatiente” como se dice en la querida Venezuela.

A esa diferencia con los Castro, hay que agregarle una semejanza, y es que el déspota viaja con un guardaespaldas que por demás es su hijastro, situación que evidencia que el nepotismo es una constante en esa vieja dictadura.

La prensa insular, siempre fiel al caudillo, ha destacado los numerosos viajes de Díaz Canel al extranjero desde que fue designado Dictador, calificándolo de “presidente incansable”, un título no tan distinguido como los que le concedía a Fidel Castro, pero, del lobo en la piedra un pelo, diría Don Miguel.

La proyección internacional del siervo más fiel, calificativo merecido porque sacó del juego a otros distinguidos vasallos, como Carlos Lage, Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque, entre otros, ha sido constante, si tenemos presente que en sus primeros ocho meses de mandato realizo 11 viajes al extranjero demostrando en uno de ellos Jamaica, que es tan mentiroso como los hermanos Castro porque dijo descaradamente que Cuba estaba "en el perfeccionamiento del socialismo" y en la construcción de una nación "próspera y sostenible", mientras, en su comparecencia en Naciones Unidas, habló cínicamente sobre su compromiso de luchar contra el hambre crónica, una constante en su gobierno como en el de sus benefactores.

El más reciente periplo del designado fue a Argelia, Rusia, Turquía y China, países que visitó en busca de una vital ayuda para su régimen, a la vez que le reiteraba al coronel Vladimir Putin, su respaldo irrestricto a la invasión de Ucrania, un apoyo que Kiev debería evaluar, si es cierto eso de que “el amigo de mi enemigo es mi enemigo”.

Díaz Canel es irremisiblemente fiel a la ruta castrista de ser aliado de los países hostiles a Estados Unidos, como demuestra la visita del canciller iraní a la capital cubana y la cacareada e invencible amistad de Pyongyang con La Habana.

¿Quién es el presidente de Suiza?

Durante años he preguntado a mis estudiantes universitarios quién es el presidente de Suiza. Nadie ha respondido nunca; es una pregunta con trampa. A diferencia de otros países, la Confederación Suiza no tiene un presidente o primer ministro actuando como jefe de estado o gobierno. En Suiza el poder ejecutivo no se asigna a un individuo sino a un Consejo Federal de siete miembros.

Cada miembro del Consejo tiene poderes similares, y cada uno es operacionalmente responsable por un ministerio. De acuerdo a la antigüedad, los siete miembros del Consejo rotan anualmente para actuar como Presidente de la Confederación y presidir las reuniones del Consejo. Durante esta asignación temporal podemos llamarle figurativamente Presidente de Suiza, aunque sea solamente primus inter pares (primero entre iguales).

El Presidente es responsable principalmente de obligaciones representativas, pero sin autoridad sobre los otros Consejeros, y debe continuar dirigiendo su ministerio. Los jefes de estado visitantes son recibidos por el Consejo en pleno, y los tratados se firman por los siete miembros. Curiosamente, aunque Suiza es clasificada como una democracia semi-directa (versus democracia representativa), los miembros del Consejo no son electos por los votantes, sino por las cámaras del parlamento en sesión conjunta.

Hay mucho más en este exclusivo sistema suizo de gobierno, pero lo que quiero destacar es que Suiza es una sociedad multicultural con cuatro diferentes grupos étnicos: alemán 65%, francés 18%, italiano 10%, romanche 1%, y 6% compuesto por varias etnias. Y aunque el alemán constituye una mayoría dominante, y pudiera ganar todas las elecciones, el país maneja un sistema federal que otorga a cada grupo étnico el poder de administrar sus asuntos locales con significativa autonomía y en el lenguaje que prefieran.

Además, los suizos han adoptado una “fórmula mágica 2-2-2-1” de representación en el Consejo Federal, con dos asientos para los Democratacristianos, dos para los Socialdemócratas, dos para los Radicales y uno para el Partido del Pueblo. Por excéntrico que nos parezca el sistema, para los suizos funciona.

En Estados Unidos, durante la Convención Constitucional y el proceso de ratificación, los Padres Fundadores enfrentaron un conjunto de temas completamente diferentes en el diseño de una república federal. Entonces la sociedad americana era homogénea étnicamente. Como destacó John Jay en Federalista No. 2, América era “un pueblo unido – descendiente de los mismos ancestros, con el mismo lenguaje, profesando la misma religión”.

Sin embargo, el problema de las “facciones” como lo articuló James Madison en Federalista No. 10 es holgadamente análogo al de las facciones étnicas en la Confederación Suiza. Madison definió las facciones como “un número de ciudadanos, sean minoría o mayoría… que están unidos y actúan por impulsos comunes de pasión, o intereses, adversos a los derechos de otros ciudadanos…”.

En ambos casos el punto era, y es, cómo protegerse contra las facciones, o grupos de ciudadanos, cuyos intereses desafiaban los derechos de otros ciudadanos. Para Madison las facciones eran inevitables debido a la propia naturaleza humana. Como él lo veía, mientras mantengamos opiniones diferentes, y poseamos diferentes recursos financieros, continuaremos formando alianzas con personas coincidentes. La solución de Madison no era buscar cambiar las causas de las facciones, como intentan hacer los igualitaristas, sino controlar su efecto. Cualquier esfuerzo por eliminar las causas de la facción, argumentaba Madison, destruiría la libertad que es esencial para la vida política.

Estados Unidos y Suiza son sociedades extremadamente exitosas que clasifican en la cima de la mayoría de las medidas de desempeño nacional como libertades civiles, transparencia gubernamental, riqueza o calidad de vida. Además, ambos países enfocaron los asuntos de gobernabilidad y de las facciones de formas dramáticamente diferentes. Esto plantea la cuestión fundamental de a cuáles elementos de sus respectivos sistemas atribuir el éxito.

Podremos no saber quién es el Presidente de Suiza, pero no tiene importancia. La presidencia de un país no es un proyecto metafísico. En esta historia de dos sistemas el común denominador es que ambas sociedades han buscado maximizar las libertades individuales. Y esa es la razón de sus éxitos.

El último libro del Dr. Azel es “Reflexiones sobre la libertad”

He estado pensando en la libertad como opción

El primer objetivo de todo ser humano es sobrevivir, y en eso comparte terreno común con el resto del mundo animal. Pero a diferencia de ese mundo, el ser humano es el único que siente que sobrevivir no es suficiente, que la vida es más que la supervivencia física, y que para ser algo más que un animal necesita elegir los valores que le permiten no sólo estar bien consigo mismo sino dar un sentido a su existencia.

Por eso es tan importante en el ser humano eso que llamamos “coherencia”, que no es más que hacer coincidir lo que se piensa con lo que se dice y lo que se hace.

Si una persona coherente no quiere vivir sometida a una ideología, o a un sistema político, se supone que lo más lógico es que lo exprese verbalmente y que tome acciones para cambiar ese sistema que siente que la oprime y no le permite realizarse.

Esto puede funcionar sin mayores consecuencias en un sistema con democracia, donde existen mecanismos que respetan la libertad y que permiten que la sociedad vaya decidiendo los caminos por los que quiere transitar.

No es así cuando se vive en un sistema totalitario o dictatorial, donde no sólo no se respeta la libertad sino que se despliega una gama de mecanismos de control que van desde la propaganda continua sobre las bondades del sistema, hasta la represión brutal y sistemática de todo aquel que se atreva a cuestionar ese sistema.

Ante esta situación, es cierto que una persona puede elegir vivir en coherencia con sus valores, y puede tomar la opción de decir y hacer lo que considere necesario, aceptando cualquier precio que se derive de sus acciones.

Pero ya hemos dicho que el primer objetivo del ser humano es sobrevivir. Por eso, ante el riesgo que supone la verdad, es lógico que la persona busque “adaptarse a las circunstancias”, y entre en una vida de mentira, de simulación, de doble moral, de “pactos” con el sistema. Esta situación le permitirá, ciertamente, lograr la sobrevivencia que busca, pero al precio altísimo de la esclavitud eterna.

Entonces, además de “plantarse” y elegir la verdad abiertamente, o de escapar hacia otras geografías más benignas, ¿hay algo que se pueda hacer?

Sí, tenemos el arma del silencio y de la no participación. Porque todo sistema totalitario necesita continuamente la renovación del “apoyo popular”, necesita “declaraciones”, actos de reafirmación política, y por supuesto, actividades de masas: marchas, concentraciones, “bulto”.

Lo genuinamente humano sería salir al paso de todo lo que oprime y hace miserable la vida de la gente, pero mientras no nos atrevamos a pagar los precios inevitables de esta actitud, podemos aprender a callar, a no apoyar, a no aplaudir. Podemos aprender a no participar, a no acudir, a no dejar que utilicen nuestra presencia como un arma de propaganda a favor de lo que queremos cambiar.

Es verdad que esta simple actitud también puede generar miedo, pero la libertad no se conquista sin miedo, la libertad no se conquista mientras sigamos haciendo caso a los repetidos “y si…” de nuestra mente sobreprotectora: “¿y si me pasa algo?”… “¿y si toman represalias conmigo?”… “¿y si le hacen algo a mis hijos…?”

Todo sistema totalitario sabe que el pueblo al que oprime no necesita aceptar la mentira del paraíso inexistente. Basta que la gente acepte vivir como si lo aceptara, como si lo creyera, basta que la gente pacte con la mentira, porque ya con eso, la misma gente que quiere un cambio de sistema, lo ratifica, lo consolida, lo mantiene con vida.